2025年7月28日 星期一

溫暖的黑暗 商禽

2025年7月27日 星期日

試譯:〈警告〉 羅伯特·克里利【The Warning -Robert Creeley】

為着愛──我會

擘裂開你的頭,好放入

一枝蠟燭

在眼睛背後。

愛是在內裏死掉了;

若我們忘記──

一個護符象徵,它的果效;

及那出其不意的美德

27/7/2025初稿

The Warning

By Robert Creeley (from his 1962 collection For Love)

For love—I would

split open your head and put

a candle in

behind the eyes.

Love is dead in us

if we forget

the virtues of an amulet

and quick surprise.

試譯:〈回音〉 羅伯特·克里利【Echo-Robert Creeley】

走路,一如既往;說話,

思考──因而正在,

或擋在路上──當日子

過逝,事情來去,無人、或有人

在側;有路,或連門兒都沒有。

生活是甚麼?當你特意去看它時;

帽子又是甚麼,如不是佮佮嵌的話?

25/7/2025初稿

Echo

By Robert Creeley (from his 2006 collection On Earth)

Walking, the way it used to be,

talking, thinking—being in,

on the way—days after anything

went or came, with no one,

someone, having or not having a way.

What’s a life if you look at it,

What’s a hat if it doesn’t fit.

2025年7月25日 星期五

試譯:〈為花朵賦名〉安妮·史蒂文森【Naming the Flowers-Anne Stevenson】 淺白

對花而言沒兩樣:

那些裏外翻轉的高大環柄菇,

結了蛛網、且佶屈了的針葉;

濛濛灰白的冠毛,時鐘似的,長自

那夏日的山羊鬍菊,從來

對其自己而言,都不曾是

「種子」,或甚麼「散播系統」;

——自然更不是真的山羊鬍了,

但對我們來說,它們預示了

光禿的田圃、人的老暮,和寒冬。

它們令我們在當下說出

那些我們渴欲保存的。

而我回憶的田野

早已是漫黃着一片柳穿魚了。

天空藍的菊苣的輪子,如迴針

織進叢叢的紫山蘄裏;

大豕草亦已高過我兒子們了。

那段我將走下的路,束豎着

多個未完成的尖塔;

「毛地黃」,我想是吧,然後「香脂樹」,

「柳蘭」,「紅石竹」。

我會特別留意

我種的那些「手指」——甜沒藥

的莢實,那瘦伶伶的、甘草的味性。

在陷進我那灰藍底厥睡前,藍盆花

將是最後的存照;教人記起天空裏,那點

圓葉風鈴草的、如貝殼脆弱的顏色。

冬天來時,我那光禿的田畝

將會纍纍的滿載着名字。

我只是個命名的人罷了;

唯有那些名字才是種子。

24/7/2025初稿

Naming the Flowers

By Anne Stevenson (from her 1989 collection Winter Time & Other Poems)

makes no difference to the flowers,

These inside-out parasols,

orb webs on crooked needles,

grey filmy cups in the clockwork

of summer goatsbeard

are to themselves not ‘seeds’,

not ‘system of distribution’,

never the beards of goats,

but to us they anticipate

bare patches, old age, winter-time.

They tell us to pronounce now

all that we wish to keep.

My fields of recollection

already are yellow with toadflax.

Wheels of sky-blue chicory

purl into purple angelica;

hogweed is taller than my sons.

The path I will follow is

shocking with unfinished steeples;

‘foxglove’, I’ll say, then ‘balsam’,

‘rose bay willow herb’, ‘red campion’.

I’ll note particularly

the pinched liquorice temper of my fingers,

pods of sweet cicely. Scabious

will be last into my grey-blue coma,

reminding me of heaven,

the shell-frail colour of harebells.

In winter-time my bare patch

will be heavy with names.

I am only a namer.

Only the names are seeds.

2025年7月18日 星期五

北角之夜 馬朗

遠遠交叉路口的小紅燈熄了

但是一絮一絮濡濕了的凝固的霓虹

沾染了眼和眼之間朦朧的視覺

彷彿滿街飄蕩着薄荷酒的溪流

而春野上一群小銀駒似地

散開了,零落急遽的舞孃們的纖足

登登聲踏破了那邊捲舌的夜歌

每到這裡就像由咖啡座出來醺然徜徉

也一直像有她又斜垂下遮風的傘

素蓮似的手上傳來的餘溫

也永遠是追星逐月的春夜

所以疲倦卻又往復留連

已經萬籟俱寂了

營營地是誰在說着連綿的話呀

2025年7月16日 星期三

回家 黃仁逵

2025年7月13日 星期日

如戲 黃碧雲

2025年7月12日 星期六

車中懷遠人 馬朗

遠遠伸張出去的燈火路

岩石一樣寂靜的車廂

仰視着夜半平靜的天

從一個時間鐺鐺然駛入了又一個時間

星斗的後面有你呢

我計算窗外逝去的站台

(如人生的驛站)

用肘子推開夜間的水

在思戀的海裏

看不見你帶着那片快樂和微笑散步

睡眠的月光下

這裡的一刻便是千萬年了

——是的,我哭了,因為今夜這樣美麗

2025年7月9日 星期三

邊緣 文於天

讀《資本論》的人正在墮落的邊緣。

為了流浪。放棄去海邊。

生活開始逐一拆走突兀的配件。多餘的夏還有午休。

啞劇。只有一間孤獨的房間住著難產的劇作家。黑色間幕拂起了塵。

法製牛皮包著錢。命沒有乾淨一些。

煩躁的記憶捲過山巒。萎靡山野的狗邁入了大黑。

活著應該多一點點漂泊或窮苦的暴力。

飄蕩著炊煙。糾纏的居所煙花遍野。

整除了午夜餘下青春。血與愛。減去淚水和漩渦是啤酒。

火車穿越了視野的峭壁。

2025年7月8日 星期二

遊俠 黃仁逵

傍晚時,路經都爹利街 梁秉鈞

抵著石的楔子

俯臨幾級石階下

短仄的街道

工人留下一綑白色電線

匝繞這幾盞

最後的煤氣燈

街道兩旁的泥土翻上來了

黃灰色的屋宇旁

股票公司的招牌

塗沒了兩個字

陰影裡斜倚着修路牌

紅色的電線膠喉

半截露出地面

另外半截

埋進泥裡

商店的櫥窗中

偶然一點嫩黃的柔和閃逝

在對面

四個印度人坐在甸那行前

絮絮地談進夜去

灰舊建築物門邊

貼著古書畫展覽的紅紙

門內已是昏暗

街口是拆了又建的地盤

竹架和木板的空隙內

停著載重的鐵架

和垂下的輸管

雜亂的器物間

涓涓的細流湧起

流過一綑堆放在地上的鏽褐色鐵枝

一九七三年九月

2025年7月7日 星期一

登城 卞之琳

走上了長滿亂草的城台。

守台的老兵和朋友攀談:

「又是秋景了,蘆葦黃了……」

大家凝望着田野和遠山。

正合朋友的意思,他不願

揭開老兵懷裏的長歷史,

我對着淡淡的斜陽,也不願

指點遠處朋友的方向,

只說,「我真想到外邊去呢!」

雖然我自己也全然不知道

上哪兒去好,如果朋友

問我說,「你要上哪兒去呢?」

當我們低下頭來看台底下

走過了一個騎驢的鄉下人。

摘自卞之琳《雕蟲紀歷》,頁149。

2025年7月6日 星期日

略談香港中文考試之存廢及其他 淺白

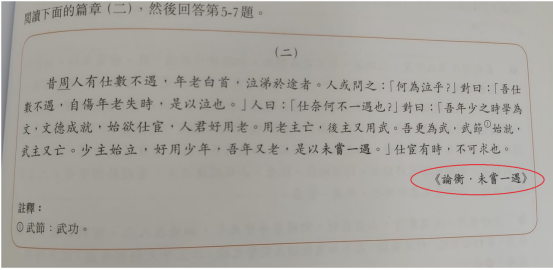

七八年前已經講過。現在再講一次。在香港,如欲澄清人心,或單純是想人學好中文,本地的中文考試就必須廢除(中文作為必修科則可保留)。否則強制學生應試的結果,便只會是讓這類蛋散編的「教材」繼續無限衍生,坐擁世代相循、年年如是的市場客源;或終然落入大量所謂「教中文」的蛋散教師手上(不論是學校或補習),好讓其照本宣科的講讀、評改一番,荼害學子而不自見。坦白說,為人師者學養不足,原也並非大過,問題是出在制度底下,各從業者之心術的扭曲和敗壞。姑看以下一例:題目引文,採自東漢思想家王充的《論衡》,篇名是叫〈逢遇篇〉,不是甚麼「未嘗一遇」(這樣改是博反諷效果嗎);而為使筆下能恰合時調,阿媚世見,這份教材的編者竟不惜強行顛倒王充文章的原意,將本來「不以成敗論英雄」的慷慨申言,竄改成「論失敗之根由」類的月旦。這裏先錄數段原文(無巧不巧,都是那編者在取裁時有意無意「遺漏」在外的)以供參照:

重點還是落在一箇「成」字上。「凡功卒業就謂之成。」(《廣韻》)。至若甚麼是「道隱於小成,言隱於榮華」,或何以謂「竹不成用,瓦不成味,木不成斫」,這些「古時舊話」的遺情意味,大抵都是今人所再不用領略深究的了。只是生長此地,「聞受」斯論日久,對於上引文字所映顯的這種「視成敗如皂白」的心理文化現象(因彼顯然絕非孤例),雖謂死灰不足溺,但情分所繫,總亦不忍任其無有解識便就此泯沒於人意。先是所謂「無成」云云者,其之為謗詞,固不待辯。但更重要是,若說矢言「無成」的基礎,不外是緣於深諳「成」之為何物,那到底係出於甚麼詼詭的人世巧合,竟致令彼輩得以如此振振乎斷言:有所成。——儼然一副踏實自慊的意態——其問題之根本,或許就是傅柯在《詞與物》的書序裏所一再叩問的:「on what basis knowledge and theory became possible;... on the basis of what historical a priori, and in the element of what positivity, ideas could appear... rationalities be formed, only, perhaps, to dissolve and vanish soon afterwards.」(p.xxiii)世業無常,而無明有自,或至少說,「自」之所以能被感識為確鑿不虛,每也是緣於人在欲動過後,幡然驚覺到己心之無明,而輒生愧悔之念——如是所謂「我」者,才得以顯白、蘇息一時。為「我」之難蓋已若是,則世上人言漠漠,當中的「成」,究有多少是真箇得為諦實的,亦大可冥然神會而不必細舉了。英國王政復辟時期詩人德萊頓(John Dryden)曾在某歷史劇的跋詩中寫過一段話,其語錚錚,或正可在此借為註腳:

But good men starve for want of impudence.」