文章原刊《虛詞》,2025-01-21。網址連結:(https://p-articles.com/critics/5064.html)

略談香港中文考試之存廢及其他

文:淺白

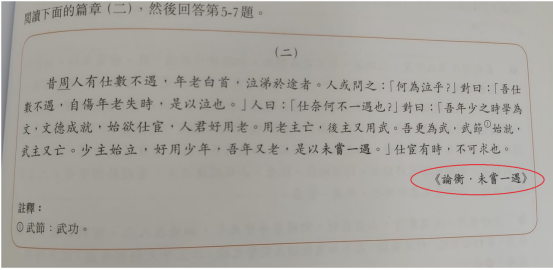

七八年前已經講過。現在再講一次。在香港,如欲澄清人心,或單純是想人學好中文,本地的中文考試就必須廢除(中文作為必修科則可保留)。否則強制學生應試的結果,便只會是讓這類蛋散編的「教材」繼續無限衍生,坐擁世代相循、年年如是的市場客源;或終然落入大量所謂「教中文」的蛋散教師手上(不論是學校或補習),好讓其照本宣科的講讀、評改一番,荼害學子而不自見。坦白說,為人師者學養不足,原也並非大過,問題是出在制度底下,各從業者之心術的扭曲和敗壞。姑看以下一例:題目引文,採自東漢思想家王充的《論衡》,篇名是叫〈逢遇篇〉,不是甚麼「未嘗一遇」(這樣改是博反諷效果嗎);而為使筆下能恰合時調,阿媚世見,這份教材的編者竟不惜強行顛倒王充文章的原意,將本來「不以成敗論英雄」的慷慨申言,竄改成「論失敗之根由」類的月旦。這裏先錄數段原文(無巧不巧,都是那編者在取裁時有意無意「遺漏」在外的)以供參照:

「操行有常賢,仕宦無常遇。賢不賢,才也;遇不遇,時也;才高行潔,不可保以必尊貴;能薄操濁,不可保以必卑賤……處尊居顯,未必賢,遇也;位卑在下,未必愚,不遇也。故遇,或抱洿(同污)行,尊于桀之朝;不遇,或持潔節,卑于堯之廷。」

「夫希世准主,尚不可為,況節高志妙(通渺),不為利動,性定質成,不為主顧(顧惜、重視)者乎?」

「且夫遇也,能不預設,說不宿具,邂逅逢喜,遭觸上意,故謂之遇。如准主調說,以取尊貴,是名為揣,不名曰遇。……今俗人既不能定遇不遇之論,又就遇而譽之,因不遇而毀之,是據見效,案成事,不能量操審才能也。」

王氏的行文,平正沖和,就事議事,持論寬緩而深徹,充分體現出其一貫「疾虛妄」的丰神式範。將近二千年前的思士,就人世際遇之不常,已能有如此諒實中允的省察,那我們作為後來者,俯仰百代,也唯可默識其意而緘言了罷?然則並不。在香港這一隅之地,此文章可是這樣教的:

//6. 試分析周人「未嘗一遇」的問題出在哪裏(按:即他人生失敗,毛病到底出在哪裏了)?

答案:當然時機不遇是其中一個問題(按:言下之意,即不是主要問題了),但是他自己太着重迎合君主的需要(按:是「他自己太着重」。換言之,即是他自己犯賤而已),不能專心學文或學武,找到自己的志向,最後導致一事無成(按:「文德成就」、「武節始就」,原來在編者眼中也屬「一事無成」啊),才是最主要的問題所在。

7. 試述本文的主旨。

答案:本文指出一個人如果只顧趕時髦,追潮流,沒有獨立的操守而隨波逐流,勢必要碰釘子(按:今日方知,做人的「獨立操守」原來是用來避免「碰釘」的),終將一事無成。//

重點還是落在一箇「成」字上。「凡功卒業就謂之成。」(《廣韻》)。至若甚麼是「道隱於小成,言隱於榮華」,或何以謂「竹不成用,瓦不成味,木不成斫」,這些「古時舊話」的遺情意味,大抵都是今人所再不用領略深究的了。只是生長此地,「聞受」斯論日久,對於上引文字所映顯的這種「視成敗如皂白」的心理文化現象(因彼顯然絕非孤例),雖謂死灰不足溺,但情分所繫,總亦不忍任其無有解識便就此泯沒於人意。先是所謂「無成」云云者,其之為謗詞,固不待辯。但更重要是,若說矢言「無成」的基礎,不外是緣於深諳「成」之為何物,那到底係出於甚麼詼詭的人世巧合,竟致令彼輩得以如此振振乎斷言:有所成。——儼然一副踏實自慊的意態——其問題之根本,或許就是傅柯在《詞與物》的書序裏所一再叩問的:「on what basis knowledge and theory became possible;... on the basis of what historical a priori, and in the element of what positivity, ideas could appear... rationalities be formed, only, perhaps, to dissolve and vanish soon afterwards.」(p.xxiii)世業無常,而無明有自,或至少說,「自」之所以能被感識為確鑿不虛,每也是緣於人在欲動過後,幡然驚覺到己心之無明,而輒生愧悔之念——如是所謂「我」者,才得以顯白、蘇息一時。為「我」之難蓋已若是,則世上人言漠漠,當中的「成」,究有多少是真箇得為諦實的,亦大可冥然神會而不必細舉了。英國王政復辟時期詩人德萊頓(John Dryden)曾在某歷史劇的跋詩中寫過一段話,其語錚錚,或正可在此借為註腳:

「For bold knaves thrive without one grain of sense,

But good men starve for want of impudence.」

Sense是知覺。是人在行身立世、適莫時情之際,流連心下,對自己行事作意的存察。倏爾崢嶸顯暴,少間卻直蕩逝無尋,這在他人言,或不外一時之勢位迭替,但善內照者當可覘見其稍先時心競的餘息——它是人對身外話緒的寄附;是情理無着,然當下涉略浮辭,心攸思動,乃欲圖在人家現成的宣述上沾浥己意,或謂「駢衍」意義,而終疏忘於自身曾有過的,那星點寖微、切身、並且有情的經涉。畢竟世路邅回,飛沉理隔,人縱步於其間,放眼所到處,或見田禾早刈,而行語往來,一眾薜荔、藤葉在涼氣微息下亦自有其趨蕩、演繹;但風前一稾莖之折落,不會是對四下哪一聲言的覆應。

二零二四年五月二十八日書。

附王充《論衡·逢遇篇》節錄:

操行有常賢,仕宦無常遇。賢不賢,才也;遇不遇,時也;才高行潔,不可保以必尊貴;能薄操濁,不可保以必卑賤……世各自有以取士,士亦各自得以進。進在遇,退在不遇。處尊居顯,未必賢,遇也;位卑在下,未必愚,不遇也。故遇,或抱洿(同「污」)行,尊于桀之朝;不遇,或持潔節,卑于堯之廷。所以遇不遇非一也(遇不遇的原因,不一而定):或時賢而輔惡;或以大才從于小才;……或無道德,而以技合;或無技能,而以色幸。

……

商鞅三說秦孝公,前二說不聽,後一說用者:前二,帝王之論;後一,霸者之議也。夫持帝王之論,說霸者之主,雖精見距(通「拒」);更調霸說,雖粗見受。何則?精,遇孝公所不(欲)得;粗,遇孝公所欲行也。故說者不在善,在所說者善之;才不待賢,在所事者賢之……故為善於不欲得善之主,雖善不見愛;為不善於欲得不善之主,雖不善不見憎。

……

世俗之議曰:「賢人可遇。不遇,亦自其咎也。生而希(希合、迎合)世准(窺測)主,觀鑒治內(觀察治國之道),調能(調節專長)定說,審詞際會,能進有補贍主,何不遇之有?今則不然,作無益之能,納無補之說,以夏進爐,以冬奏扇,為所不欲得之事,獻所不欲聞之語,其不遇禍幸矣,何福祐之有乎?」進能有益,納說有補,人之所知也。或以不補而得祐,或以有益而獲罪。且夏時爐以炙濕,冬時扇以翣(音霎。扇)火。世可希,主不可准也;說可轉,能不可易也。世主好文,己為文則遇;主好武,己則不遇。主好辯,有口則遇;主不好辯,己則不遇。文王不好武,武主不好文;辯主不好行,行主不好辯。文與言,尚可暴習;行與能,不可卒成。學不宿習,無以明名。名不素著,無以遇主……昔周人有仕數不遇,年老白首,泣涕於塗者。人或問之:「何為泣乎?」對曰?「吾仕數不遇,自傷年老失時,是以泣也。」人曰:「仕奈何不一遇也?」對曰:「吾年少之時,學為文。文德成就,始欲仕宦,人君好用老。用老主亡,後主又用武。吾更為武,武節始就,武主又亡。少主始立,好用少年,吾年又老。是以未嘗一遇。」仕宦有時,不可求也。夫希世准主,尚不可為,況節高志妙(通「渺」),不為利動,性定質成,不為主顧(顧惜,重視)者乎?

且夫遇也,能不預設,說不宿具,邂逅逢喜,遭觸上意,故謂之遇。如准主調說,以取尊貴,是名為揣,不名曰遇。春種穀生,秋刈(音艾)穀收,求物得物,作事事成,不名為遇。不求自至,不作自成,是名為遇。猶拾遺於塗,摭(音脊。摭拾)棄於野,若天授地生,鬼助神輔,禽息(春秋時秦國大夫,向秦穆公推薦百里奚被拒絕,用頭撞闑(門檻)而死。穆公被感動,於是任用百里奚。事見《後漢書·循吏列傳》)之精陰薦,鮑叔(鮑叔牙,春秋時齊國大夫。以知人著稱。保舉管仲為相,被桓公接受。事見《史記·管晏列傳》)之魂默舉,若是者,乃遇耳。今俗人既不能定遇不遇之論,又就遇而譽之,因不遇而毀之,是據見效,案成事,不能量操審才能也。

沒有留言:

張貼留言